Lo speciale di oggi tratta tanto di videogiochi quanto di un argomento talmente scottante che potrebbe farmi deviare dai binari prestabiliti senza alcun preavviso, spingendomi su rotte a dir poco impervie, fino a un deragliamento totale di fronte a parentesi critiche e sociali di un certo spessore.

Per questo motivo, prima di iniziare, è importante chiarire che in quest’articolo mi limiterò quanto più possibile a esprimere giudizi che non valichino la mia competenza personale e, come suggerito anche dal sottotitolo, cercherò di non andare oltre quelle che si potrebbero considerare delle semplici osservazioni da appassionato.

Dovute premesse a parte, direi quindi che siamo finalmente pronti ad addentrarci nella questione violenza all’interno dei videogiochi e, partendo da alcuni dei primi casi eclatanti, analizzare un po’ più a fondo un problema che forse, sotto sotto, problema non è.

Anno 1976: le origini del male

Sarai d’accordo con me sul fatto che a oggi, com’è anche avvenuto piuttosto recentemente, il tema della violenza nei videogiochi sia già stato trattato o discusso fin troppe volte, ma ti sei mai chiesto/a da dove nasce? Da dov’è che hanno avuto origine le controversie su questo argomento e, parlando di giochi, qual è stato il precursore che ha dato vita a questo presunto male?

Il suo nome è Death Race, un titolo arcade prodotto dalla Exidy e datato 1976 nel quale un massimo di due giocatori si sfidavano per dimostrare chi fra loro fosse il più abile guidatore, il tutto totalizzando quanti più punti possibili in base al numero di mostri investiti su schermo. Il problema? Quei mostri da falciare erano fin troppo simili a delle normalissime persone e, oltretutto, una volta investiti emettevano quello che poteva essere (ed è stato) scambiato per un urlo umano.

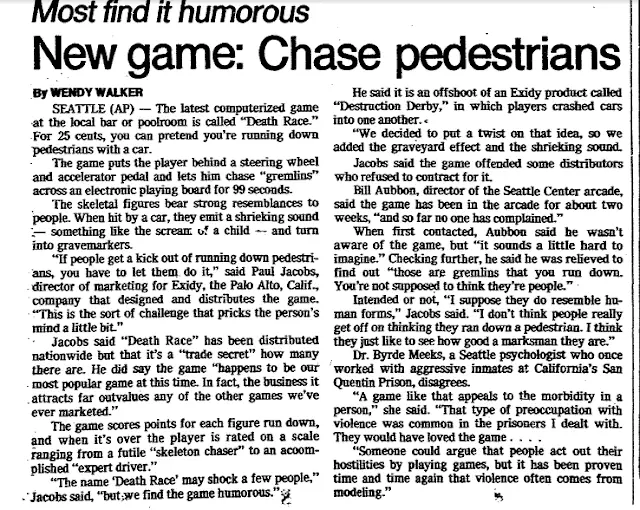

Nel luglio dello stesso anno, all’interno di un centro commerciale di Seattle, l’attenzione di una giornalista della Associated Press di nome Wendy Walker venne attirata da una gran fila di ragazzini che aspettavano il proprio turno per poter giocare proprio a Death Race; incuriosita dalla scena inusuale e da tutto quell’entusiasmo, fece quindi una pausa dal suo shopping e si avvicinò al cabinato.

Come avrai già intuito, quel che vide non le piacque affatto e si preoccupò immediatamente del potenziale effetto negativo che una cosa del genere avrebbe potuto avere su tutti quei giovani. Wendy decise quindi di scrivere un articolo nel quale ovviamente sottolineava a più riprese il contenuto a sua detta altamente discutibile del gioco, partendo con il paragonare quel suono dei mostri investiti a delle urla di poveri bambini.

Il testo si diffuse a macchia d’olio e, a distanza di pochissimo tempo, molte organizzazioni giornalistiche si accodarono facendo arrivare la notizia anche agli occhi di alcune testate nazionali, come ad esempio il New York Times.

La cosa più interessante di tutta questa storia è senza dubbio il modo in cui finì. A distanza di appena un anno dall’articolo di Wendy, infatti, non solo l’attenzione dei media nei confronti di Death Race cessò del tutto, ma i guadagni prodotti dal gioco passarono dai $250’000 del 1975 ai circa $3’000’000 dell’anno successivo.

L’unica cosa a cui portò questo primo caso eclatante fu la dimostrazione di quanto la pubblicità negativa sia pur sempre pubblicità, così come la certezza che anche nei videogiochi (come in molte altre forme d’intrattenimento) vendite e violenza potevano andare di pari passo.

Anno 1993: i primi provvedimenti

La prima vera svolta nella lotta contro la violenza all’interno dei videogiochi avvenne in seguito ai provvedimenti politici presi nel 1993, ma cosa fu a scatenare tutto questo? Devi sapere che in quello stesso periodo un ragazzino chiese al padre di comprargli un videogioco che, già dall’anno prima, stava riscuotendo parecchio successo specialmente tra i possessori di un Sega Mega Drive.

Dopo averlo accontentato, l’uomo rimase piuttosto scosso da quel che vide in quel videogioco e, dato che si trattava del capo di gabinetto del senatore Joe Lieberman, pensò bene di confrontarsi con lui a proposito di questa faccenda. Ovviamente, la reazione del deputato non si discostò poi molto da quella del collaboratore e dopo essersi informato sul titolo in questione, decise di indire quelle che sarebbero passate alla storia come le prime udienze congressuali sul tema dei videogiochi. Come? Vuoi sapere di che gioco stiamo parlando? Credevo fosse ovvio.

Si potrebbe tranquillamente dire che dopo l’impatto generato dall’uscita di Mortal Kombat nel 1992 l’industria videoludica non fu mai più la stessa, è infatti grazie a lui se oggi esistono dei sistemi unificati di classificazione dei contenuti come l’attuale PEGI europeo o l’ESRB statunitense, due realtà che prima di allora non erano mai state prese in considerazione.

A proposito di considerazione, permettimi di farne una che reputo fortemente necessaria prima di andare a parlare di un altro gioco che, insieme al picchiaduro targato Midway Games, venne preso sotto esame durante lo stesso dibattito.

Che la violenza presente in titoli come Mortal Kombat sia del tutto gratuita e persino incentivata è un dato di fatto, così come è un dato di fatto che a fare uso di certi videogiochi siano (e fossero) spesso dei bambini. È proprio per questo motivo che, malgrado le leggerezze commesse in fase di dibattito, mi risulta impossibile vedere i provvedimenti presi in seguito a quelle udienze come un qualcosa di negativo.

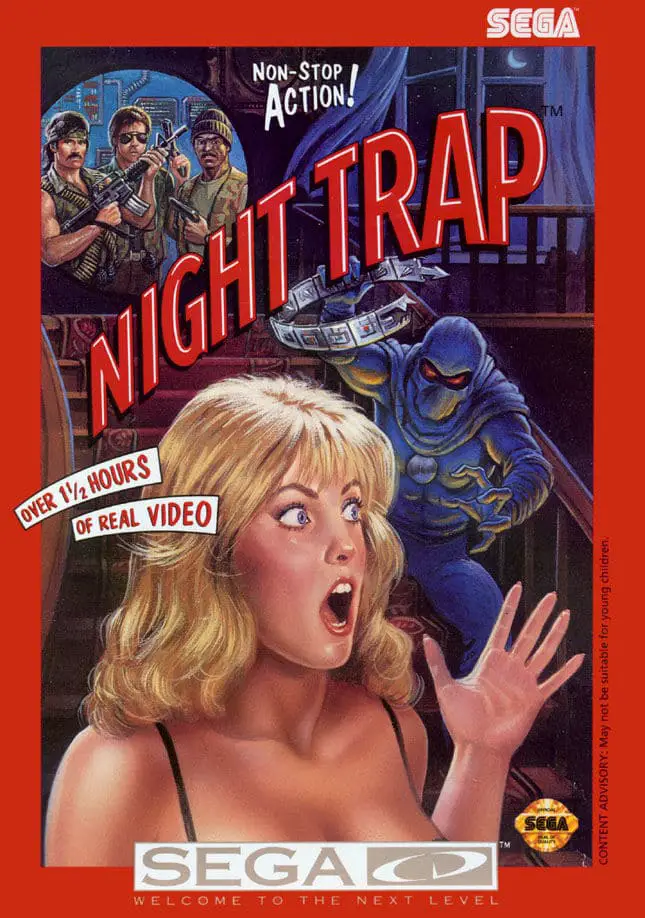

Il ruolo di Night Trap

Quella che hai appena visto è una scena di game over tratta dal videogioco Night Trap, uno dei primi esempi di film interattivi realizzati, uscito per Sega Mega CD nello stesso anno di Mortal Kombat. Lo scopo di questo gioco era quello di salvare quanti più personaggi possibili dai ripetuti assalti di loschi vampiri, pronti a tutto pur di poter prelevare il sangue dei protagonisti tramite l’utilizzo di quegli strani aggeggi.

Nel mostrarla in aula, il senatore Lieberman la decontestualizzò in maniera imperdonabile, finendo col mettere il titolo sviluppato da Digital Pictures sullo stesso piano del violento picchiaduro. Questo diede origine a una serie di incomprensioni e inesattezze facilmente traducibili in superficiali pregiudizi (fu detto che Night Trap era un videogioco disturbante e disgustoso che spingeva i giocatori a intrappolare e uccidere delle donne); un fatto potenzialmente molto grave specie se a opera di chi detiene una qualsiasi forma di potere decisionale.

Anni 2000: qualcuno ha detto Rockstar Games?

Non avrai davvero pensato che saresti arrivato/a in fondo a quest’articolo senza leggere nemmeno una volta la parola Rockstar? Il fatto è che se si parla di violenza nei videogiochi e delle controversie nate in relazione a essa, non citare la software house newyorkese equivarrebbe più o meno al cancellare quasi un decennio di ottimo materiale su cui scrivere.

Da dove iniziare quindi se non dal 2001, anno in cui il mondo intero fece la conoscenza dell’indimenticabile Grand Theft Auto III, primo capitolo della serie realizzato in 3D e titolo che da subito schizzò in testa alle classifiche di vendita sia europee che americane.

Come già saprai vista l’incredibile fama della serie, i vari GTA possono essere visti a tutti gli effetti come videogiochi violenti e dai contenuti pesanti, per questo motivo all’epoca quel titolo diede origine a una gran serie di polemiche che lo portarono, in alcuni casi e nello specifico sul territorio australiano, a essere completamente bandito.

Nel corso degli anni 2000 Rockstar Games ha pressoché focalizzato le attenzioni e preoccupazioni di chiunque su di sé e, attraverso la produzione di opere spesso caratterizzate da una forte componente violenta, ha probabilmente costruito gran parte della propria fortuna anche su questo.

Ad ogni modo, i vari Grand Theft Auto non sono certo gli unici titoli di Rockstar a essere stati presi di mira più volte dai media e gli indignati. Come avrai modo di leggere tra poco infatti, i giochi della R stellata hanno spesso creato scompiglio a prescindere dal franchise di appartenenza, dando origine a veri e propri dibattiti causati dai loro contenuti espliciti.

Il numero di volte in cui i loro videogiochi sono stati poi affiancati anche a episodi di cronaca nera, spesso venendo addirittura additati come concausa di certi comportamenti inumani, rasenta l’impensabile; una forma di imputazione che trascende il concetto stesso di buon senso e che, personalmente, vedo poco distante dal rito pagano del capro espiatorio.

Erano gli ultimi mesi del 2006 quando Bully, nuovo progetto sviluppato da Rockstar Vancouver e ambientato all’interno del collegio Bullworth, vide la luce. Come suggerisce il titolo, nel caso per fatalità non dovessi conoscerlo, questo gioco narrava una storia facilmente ricollegabile al bullismo scolastico e, di conseguenza, non ebbe assolutamente vita facile soprattutto in America dove, in quegli anni, certi temi erano già sotto gli occhi di tutti.

La controversia di maggiore rilievo legata a questo titolo fu senza dubbio quella che vide l’avvocato Jack Thompson, noto attivista a favore della censura nei videogiochi, cercare di impedire la vendita di Bully in Florida arrivando addirittura a definirlo come un “simulatore di Columbine”; accusa pesante e incredibilmente fuori luogo, dato che nel gioco non solo non era presente alcun tipo di uccisione ma il massimo esempio di violenza raggiunta al suo interno era rappresentata dalle scazzottate tra studenti, oltretutto prive di effetti visivi come potevano essere quelli dati dalla presenza di sangue.

Fortunatamente il giudice incaricato a dirimere la faccenda, dopo aver visionato oltre cento ore di gioco, sollevò Bully da ogni imputazione permettendogli di essere distribuito senza ulteriori problemi su tutto il suolo americano. Il gioco arrivò ovviamente anche in Europa pochi mesi dopo, con l’unica differenza che il suo nome venne cambiato nel meno diretto Canis Canem Edit, letteralmente cane mangia cane. In Brasile invece, gli appassionati di videogiochi non ebbero la stessa fortuna dato l’ostracismo nei confronti del titolo durato per ben otto anni.

Piuttosto disturbante, vero? Beh, immagino che nel voler raccontare la storia di un povero dottore, ritrovatosi rinchiuso in un manicomio, con la volontà di un serial killer intrappolata nel suo cervello, gli sviluppatori avessero ben poche alternative. Il secondo gioco appartenente al dittico delle meraviglie targato Rockstar, che insieme ai vari GTA monopolizzò su di sé l’attenzione mediatica italiana (e non solo) durante il primo decennio degli anni 2000, è Manhunt 2.

Senza entrare troppo nei particolari delle peripezie che questo titolo dovette affrontare prima di poter arrivare nei negozi, ti basti pensare che Manhunt 2 venne considerato pericoloso persino per un pubblico maturo e, per questo motivo, subì un blocco totale della sua distribuzione in varie nazioni tra cui Regno Unito, Irlanda del Nord, Stati Uniti d’America, Bosnia e Italia.

A proposito dell’Italia…

Eccoci arrivati all’ultimo pezzo del puzzle che, prima delle mie conclusioni finali, compone quest’articolo. Finora abbiamo avuto modo di esplorare quelli che sono stati alcuni dei passaggi più importanti per quanto riguarda la ricezione della violenza all’interno dei videogiochi, una realtà nata prevalentemente in America.

Quali sono stati però i casi più eclatanti qui da noi? Da quali videogiochi l’opinione pubblica italiana è stata messa davvero a dura prova? Prima di addentrarci in questa parentesi nostrana è importante sottolineare come in Italia, per quanto riguarda l’industria dei videogiochi, alcuni passi in avanti vennero fatti decisamente più tardi rispetto ad altri paesi. In fin dei conti, non tutti possono vantare la fortuna di aver avuto una Wendy Walker pronta ad armarsi di carta e penna.

Torniamo quindi per un attimo a quel Death Race e alle sue influenze avute sul primissimo videogioco esaminato dal Parlamento italiano che, dopo averne fatto ritirare tutte le copie presenti sul mercato, ne ha infine permesso la commercializzazione in una sua versione censurata. Stiamo parlando di Carmageddon e del suo memorabile slogan: “pedoni = punti! Più pedoni = più punti!!”, un racing game uscito nel 1997 che fece scalpore proprio per i metodi attraverso i quali i giocatori potevano collezionare ricompense al suo interno.

Senza soffermarsi troppo su questo punto propongo ora di passare immediatamente al 1998, anno d’uscita di uno dei titoli horror più discussi di sempre che, tra pochi giorni, concorrerà per il titolo di miglior gioco dell’anno grazie a un fantastico remake targato Capcom: Resident Evil 2.

Una cosa che ho trovato particolarmente interessante durante il mio percorso di ricerca sulla questione di oggi, è sicuramente un articolo che venne pubblicato su Repubblica nel 1999. A colpirmi di quell’estratto, oltre ai suoi toni volutamente provocatori nei confronti di chi condannava certi videogiochi, è stata sicuramente la volontà dell’autore di mettere in risalto il forte contrasto tra la censura subita dal già citato Carmageddon, nel quale i pedoni vennero trasformati proprio in zombie dal sangue verdastro, e la decisione di bandire dal commercio ogni copia possibile di Resident Evil 2.

Ancora una volta quindi, prima di arrivare in fondo a questa breve carrellata di videogiochi molto discussi in Italia, ti invito come sempre a riflettere bene su ogni aspetto di questo tema delicato, tenendo anche conto dell’ipocrisia che in più di un’occasione ha messo in risalto.

L’ultima pietra miliare di quest’elenco è Mafia: The City of Lost Heaven, un videogioco in cui si andava a impersonare un malcapitato tassista di nome Thomas Angelo che, dopo essersi ritrovato nel bel mezzo di una sparatoria tra gangster rivali, si vede costretto ad accettare una proposta di lavoro da parte di una delle due fazioni coinvolte nello scontro.

Il titolo, venne immediatamente silurato da diversi politici e rappresentanti della commissione Antimafia che ne denunciarono i contenuti definendoli altamente diseducativi. In seguito a una raccolta firme del publisher e diversi slittamenti della sua data d’uscita, il gioco è finalmente riuscito a raggiungere gli scaffali nel lontano agosto del 2002, senza per questo esser stato menomato in alcun modo dalla censura.

Le conclusioni di un appassionato

A dire il vero non mi stupisce affatto vedere come decine e decine di anni fa, persone e governi si mobilitassero per far sì che un medium considerabile ancora oggi piuttosto immaturo, evitasse di entrare in conflitto con la corretta educazione dei più giovani e/o la loro stabilità mentale. I videogiochi possono essere pericolosi sì o no?

Inutile dire che considero certe preoccupazioni assolutamente necessarie, legittime e forse persino fondamentali per il corretto funzionamento di una società e mi premuro quindi di sottolineare quanto, in temi come questo, non esisteranno mai solamente il bianco o il nero ma piuttosto una sequela infinita di sfumature fra essi.

Detto questo è importante ricordare però che in molti casi, alcuni dei quali riportati proprio in quest’articolo, le critiche mosse nei confronti dei videogiochi sono spesso state esposte con una superficialità disarmante e senza che si conoscesse davvero l’oggetto della discussione.

Dai giudizi fuori fuoco del 1993 nei confronti di Night Trap, ai quali gli sviluppatori reagirono giustamente chiedendosi se qualcuno degli accusatori avesse effettivamente provato a giocarlo, alle critiche sicuramente più fondate nei confronti di Mortal Kombat (in cui la brutalità veniva sì mostrata come un qualcosa da perseguire vista la quantità di punti bonus guadagnati in seguito a una Fatality), la violenza nei videogiochi è stata frequentemente trattata con sufficienza e pregiudizio, due cose che mai si dovrebbero impegnare nell’affrontare argomenti di tale importanza.

Prendendo come esempio i vari Grand Theft Auto, titoli pregni di violenza e dunque sicuramente adatti soltanto a un pubblico maturo, è doveroso puntualizzare quanto alcuni videogiochi risultino comunque essere spesso delle opere incredibilmente valide sia sotto l’aspetto tecnico che della sceneggiatura, oltre ovviamente che da un punto di vista prettamente ludico.

Per questo motivo è sempre opportuno fare distinzione fra quelle che possono essere delle critiche fondate sul buon senso, che potrebbero quindi portare a un’effettiva maggiore presa di coscienza da parte del pubblico e quelle basate su una totale ignoranza nei confronti dei videogiochi che, con la loro continua evoluzione nel corso degli anni, non possono certamente essere più visti e trattati come un semplice passatempo per bambini.

Un altro punto sul quale tengo particolarmente soffermarmi, seppur brevemente, è quello già sfiorato della censura. Il video qui sopra è uno spot pubblicitario del già citato Resident Evil 2 la cui commercializzazione, come accennato, venne bloccata di netto a partire dal 1999. All’epoca avevo solamente sei anni e nonostante avessi già una discreta dimestichezza con i videogiochi, ammetto che il mio primo incontro con l’iconica saga di Capcom sarebbe avvenuto ben più tardi.

Tuttavia, col senno di poi e tenendo conto del fatto che anche in quel caso il gioco venne tranquillamente rimesso sul mercato a distanza di pochi mesi, confesso di provare un certo risentimento nei confronti di chiunque pensò bene di oscurare quello che, nel caso tu non l’avessi notato, rappresentava a tutti gli effetti un trailer in live-action diretto da George Romero in persona, il regista che a partire dal suo La notte dei morti viventi del 1968, contribuì a rivoluzionare la concezione dell’horror moderno.

Anche i videogiochi come altre forme d’intrattenimento quali libri o film, costituiscono ormai delle opere creative capaci di veicolare messaggi autoriali e racchiudere al loro interno delle vere e proprie visioni artistiche. Per questo motivo, considerato il forte coinvolgimento che li caratterizza e da qui l’iniziativa di volerne indicare l’età consigliata (utile ad esempio a chiunque volesse regalare un’esperienza di questo tipo a un minore), qualsiasi altro tipo di decisione che porti a una censura piuttosto che a un immotivato ritardo sulla data di distribuzione prevista, forse risulta essere al giorno d’oggi futile se non addirittura concettualmente sbagliata.

Tutto questo ribadendo ancora una volta quanto io ritenga sacrosanta l’introduzione di un sistema unificato per la classificazione dei videogiochi, che vada a indicare sul prodotto la fascia d’età consigliata per l’uso, tenendo conto sia dell’innegabile impatto che un mezzo come questo può effettivamente avere sulla mente di chi vi si immerge, sia del fatto che se un qualcosa non ha influenze negative su di me, non significa necessariamente che non possa averne su altre persone.

Concludo schierandomi a spada tratta contro frasi come questa: “io penso che i videogiochi rappresentino un problema maggiore delle armi, perché i videogiochi influenzano le persone”. Tralasciando che le armi tendono a fare molto di peggio alle persone e sorvolando sul fatto che a pronunciarla sia stato un senatore americano del Tennessee, vorrei davvero si considerasse la questione da una diversa angolazione: la violenza è un problema reale, la sua rappresentazione virtuale no.