Da ormai qualche anno a questa parte, il sottogenere metroidvania si è reso protagonista di un incredibile aumento di popolarità tra i giocatori. Guacamelee!, Axiom Verge, Ori and the Blind Forest e Hollow Knight sono solo alcuni dei titoli che hanno contributo in qualche modo a questo ritorno di fiamma; se provassimo a confrontarli tra loro però, noteremmo che, eccezion fatta per alcune somiglianze nella struttura della mappa e nella gestione dei power-up, ognuno di essi finisce con l’offrire un’esperienza nettamente diversa, unica nonostante l’appartenenza allo stesso genere. Ma com’è possibile?

Nella sua definizione più generica, metroidvania è un termine con cui si intende un gioco (spesso in 2D, più raramente in 3D) il cui mondo esplorabile si espande man mano che si prosegue nell’avventura, tramite l’ottenimento di specifici power-up capaci di aprire l’accesso a nuove zone. Sebbene una simile definizione possa essere ritenuta valida per tutti i giochi sopracitati, questa non è sufficiente a definire il tipo di esperienza verso cui ognuno di essi è indirizzato.

Avremo a che fare con un gioco dalla durata breve, sulla decina di ore, o lunga, di oltre 30 ore, come nel caso eccezionale di Hollow Knight? L’esplorazione sarà lineare e guidata, in favore di una narrazione serrata, oppure sarà completamente libera e aperta, nell’intento di spingere gli stessi giocatori ad orientarsi alla bell’e meglio? Sarà un titolo nel quale perdersi, dove sono ambienti e suggestioni a raccontare una storia, o uno il cui design suggerisce un completamento rapido, all’insegna della speedrun?

Un solo genere, tante sfumature, quindi. Curiosamente, questa molteplicità di approcci non costituisce affatto una novità, figlia magari dell’arrivo di tanti nuovi team creativi sulla scena, ma è invece sempre stata un elemento caratterizzante della storia del genere, come risulta evidente rispolverando la storia della saga che ne è, di fatto, la capostipite: Metroid.

Un ideale minato da limiti tecnologici

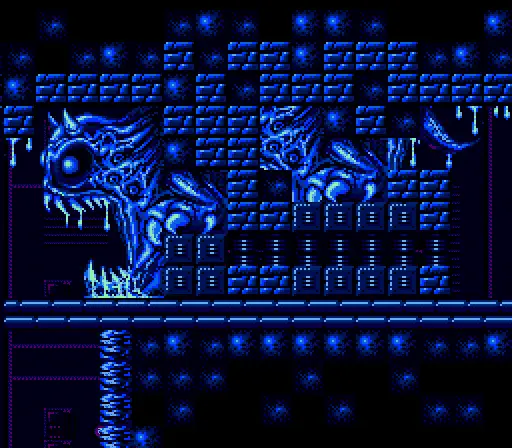

L’idea alla base del primissimo Metroid per NES era quella, del tutto diversa rispetto agli altri titoli del catalogo Nintendo, di creare un titolo dalle atmosfere cupe e ostili, che “non tenesse per mano” il giocatore ma che anzi lo spronasse a cavarsela da solo, orientandosi da sé, vedendosi costretto più volte a tornare sui propri passi prima di trovare la direzione giusta verso cui rivolgersi.

In un certo senso, il titolo per NES tenne fede a questo ideale, ma non ne rappresentò il perfetto compimento a causa dei grossi limiti tecnologici del tempo: come orientarsi, se più volte ci si ritrova a navigare corridoi dal layout riciclato, tutti provvisti di un monocromatico sfondo nero, e senza nemmeno una mappa di sorta da consultare? Le fondamenta per la nascita di qualcosa di nuovo erano state gettate, ma i tempi erano ancora troppo acerbi affinché se ne potesse cogliere il frutto.

È anche per questo motivo che Metroid II: Return of Samus, uscito per Game Boy e seguito diretto del capitolo per NES, si ritrovò costretto a mettere momentaneamente da parte l’ambizione alla base del precedente capitolo, perseguendo un obiettivo simile, ma tramite una via trasversale, che tenesse bene a mente i limiti tecnici del Game Boy. La scarsa visibilità dello schermo della console infatti, spinse gli sviluppatori di R&D1 verso una struttura di gioco più lineare; la discesa verso le profondità del pianeta SR388 si sussegue incessante, zona dopo zona, proseguendo nel meccanico sterminio dei Metroid, senza che si presenti mai un reale motivo per esplorare nuovamente luoghi già visitati.

Isolamento e smarrimento sono elementi sì estremamente presenti in Metroid II, che però non vengono restituiti al giocatore secondo l’originale disegno di R&D1; per quello, bisognerà aspettare il 1994, anno d’uscita di Metroid 3, meglio noto come Super Metroid.

Nascita di un genere

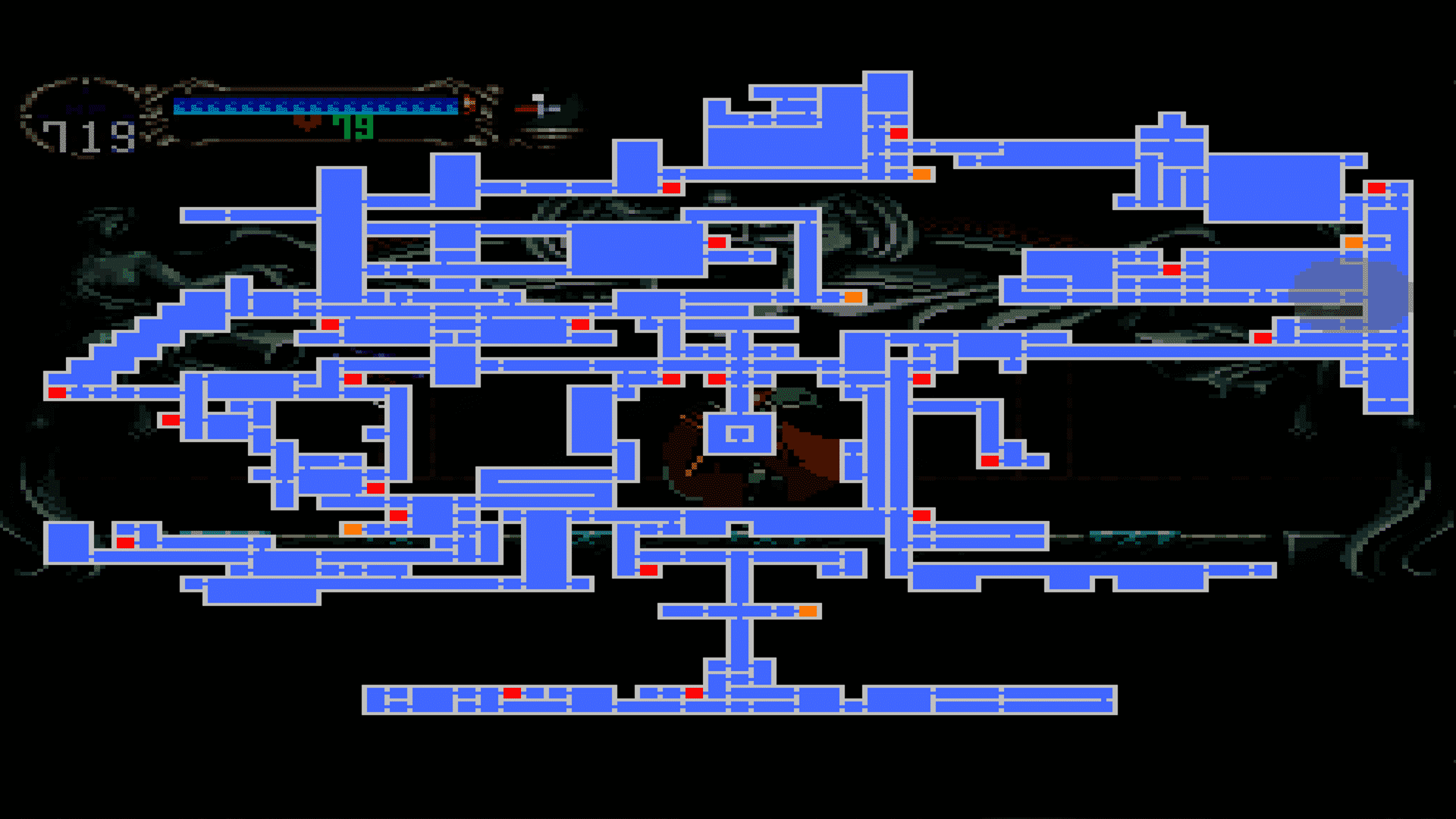

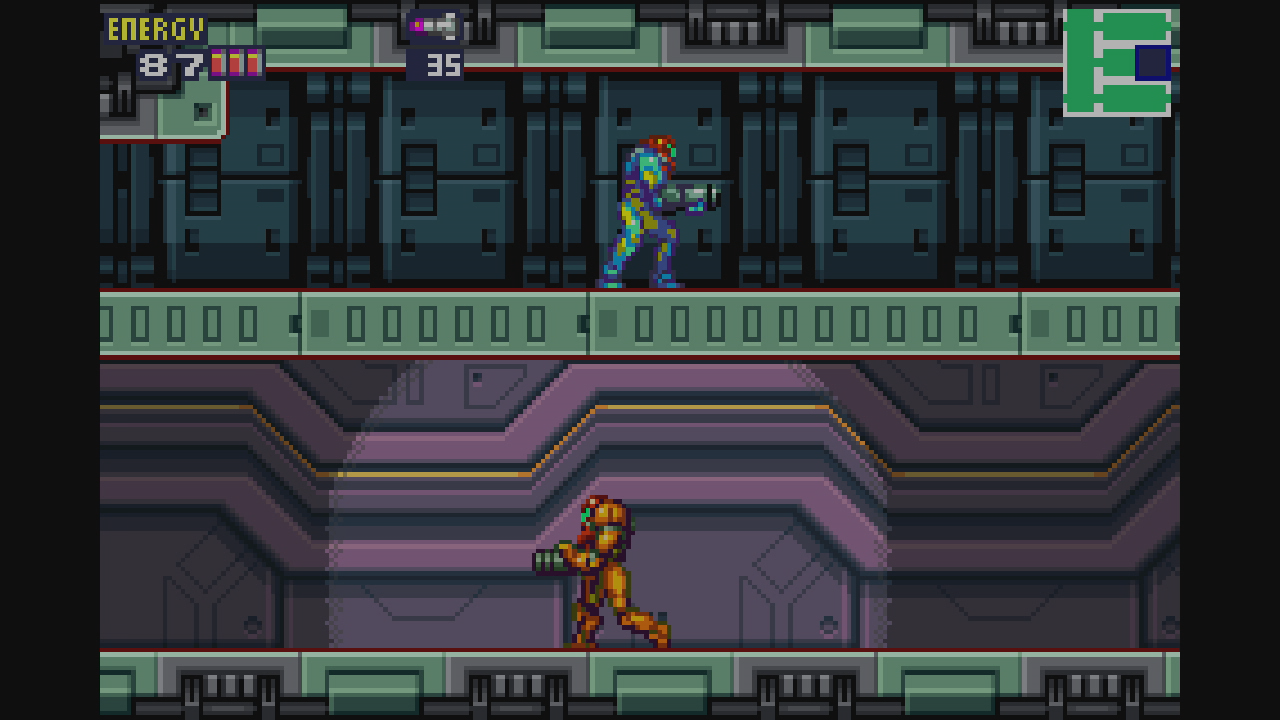

Con Super Metroid, e grazie alle possibilità offerte dallo SNES, R&D1 riesce finalmente nel suo scopo. Gli ambienti stavolta sono resi estremamente memorabili, merito di una notevole presenza di dettagli capaci di colpire l’occhio del giocatore. Più volte si incontrano zone il cui accesso è interdetto, da tenere a mente fino a quando non vi si potrà tornare successivamente una volta che si sarà ottenuto il power-up necessario a superare gli ostacoli che prima sbarravano la strada. L’esplorazione, in un primo momento guidata per mettere a suo agio il giocatore, improvvisamente diventa libera e aperta, spingendolo a consultare la mappa, quest’ultima finalmente incorporata in-game, per fargli decidere quale sarà il prossimo passo da seguire.

Quanto detto basterebbe senz’altro a definire alcuni degli aspetti principali di quello che diventerà un vero e proprio genere, ma non è tutto qui. In Super Metroid prende definitivamente forma un’altra dimensione della serie; se è vero che anche i primi due titoli presentavano ricompense per tempi di completamento brevi, è solo in Super Metroid che ai giocatori vengono forniti gli strumenti capaci di far davvero brillare questa modalità d’approccio. Lo shinespark ed il wall jump non solo rendono possibile una navigazione del mondo di gioco estremamente rapida, ma permettono anche di “rompere” la sequenza prestabilita degli eventi, incontrando boss e power-up secondo un ordine completamente a discrezione del giocatore.

Ecco quindi che, sulla stessa struttura che verrà solo in seguito definita da “metroidvania”, vanno a poggiarsi due esperienze sostanzialmente diverse. Una, che vede Samus avventurarsi su un pianeta desolato e ostile, che vive di atmosfere evocative ed è all’insegna dell’esplorazione; e un’altra, che incarna un vero e proprio power dream, ottenuto meritatamente grazie agli insegnamenti forniti dal gioco, che vede Samus schizzare inarrestabile per tutto il pianeta nel tentativo di completare la sua missione nel minor tempo possibile. Ed è curioso, allora, pensare che Super Metroid sia stato l’ultimo gioco della serie ad incarnare in egual misura entrambi gli aspetti.

Lo scisma tra 2D e 3D

Dopo Super Metroid, ci vollero ben 8 anni prima di vedere un nuovo gioco della serie, o meglio, due. Nel 2002 vengono rilasciati contemporaneamente Metroid Prime per Nintendo GameCube, prima esperienza dei texani Retro Studios, e Metroid Fusion per Game Boy Advance, ad opera sempre di R&D1. Mai come allora, le due anime della serie apparvero evidenti agli occhi dei fan, che le videro incarnarsi in due esperienze, al di là della qualità, nettamente diverse l’una dall’altra.

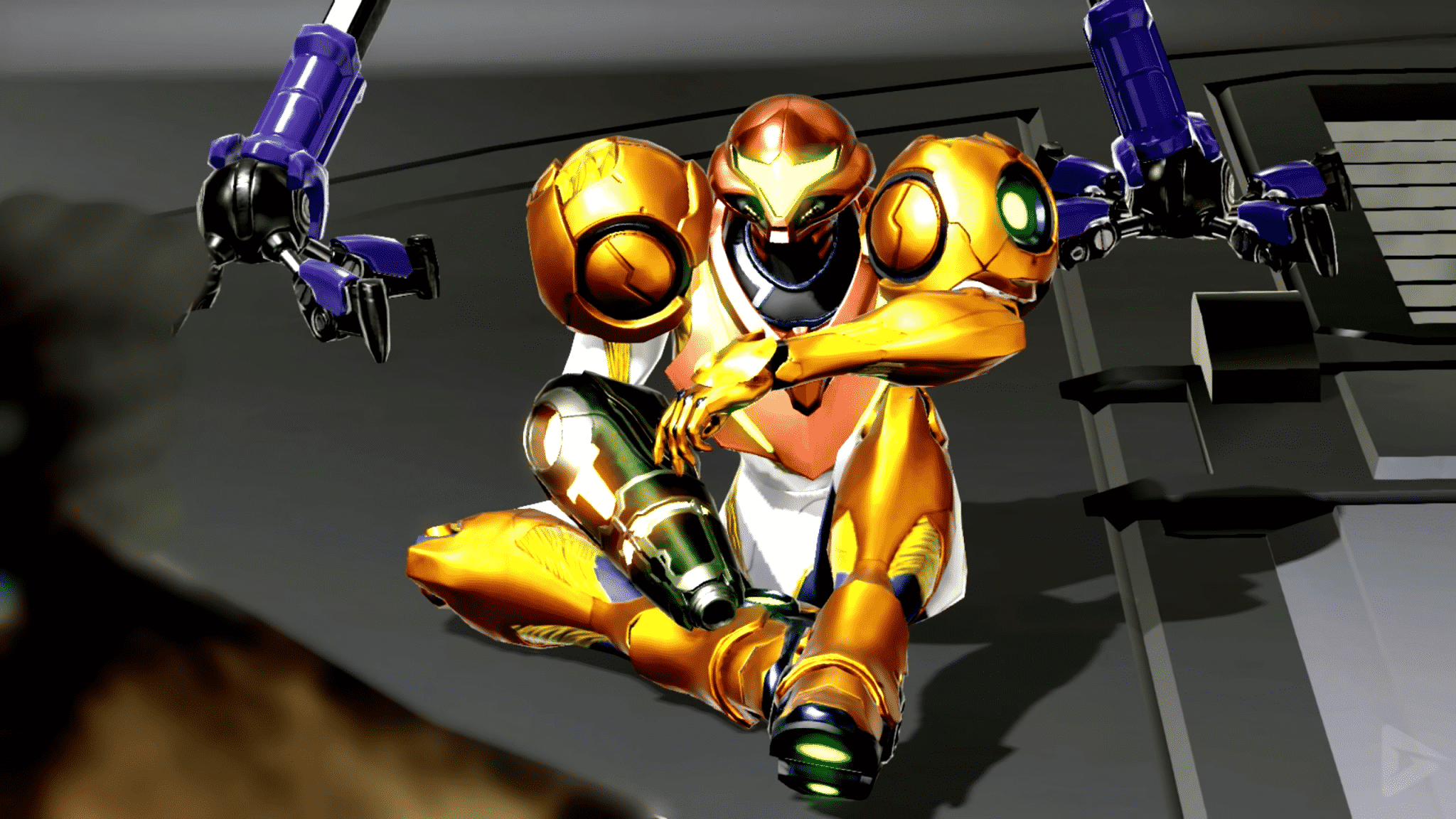

Metroid Prime costituì il tentativo (azzardato, ma che il tempo ha decretato come riuscito) di trasporre la tipica esperienza di Metroid in un ambiente 3D. Per farlo, Retro Studios decise di puntare tutto sulla componente esplorativa della serie, dato che la dinamicità di Samus sarebbe stata difficile da adattare altrettanto bene in uno spazio tridimensionale.

Visuale in prima persona, mobilità limitata e la presenza di uno scanner capace di rivelare informazioni sull’ambiente circostante sono tutti elementi di un’esperienza dal ritmo più lento, meditativo quasi, che fa dell’immersione e dell’esplorazione i suoi aspetti centrali. Non è un caso, infatti, se alla fine di tutti i capitoli della trilogia i giocatori non ricevono premi basati sul tempo di completamento, ma sulla percentuale di oggetti trovati.

Allo stesso tempo, con Metroid Fusion R&D1 non si limitò a sfornare un “Super Metroid 2” (del resto, come avrebbe potuto?), ma colse invece l’occasione per tentare a sua volta una nuova via.

Fusion è un capitolo che, a favore di sequenze horror scriptate ed una componente narrativa decisamente più marcata, sacrifica la libertà esplorativa (se non in una singola, notevole eccezione) vista nel capitolo per Super Nintendo. Il ritmo di gioco è serrato, i movimenti di Samus più fluidi che mai; eppure, l’immersione in un titolo che costantemente fornisce informazioni sulla direzione verso cui dirigersi risulta altamente compromessa, dando a tutta l’esperienza un che di “artificiale”. Forse, non a caso, è anche per questo che l’intero gioco è ambientato in un centro di ricerca spaziale atto a studiare la fauna di SR388, di cui ne imita i biomi.

Che la nuova deriva dei capitoli 2D costituisca una sorta di “terreno di gioco” per i veterani della serie viene reso ancor più evidente con l’uscita nel 2004 di Metroid: Zero Mission, ancora una volta per Game Boy Advance e remake del capitolo per NES.

Di quest’ultimo, Zero Mission riprende la semplicità della struttura e l’atmosfera generalmente eroica e trionfale. Nonostante sia ambientato sullo stesso pianeta di Super Metroid, eccezion fatta per qualche piccolo riferimento visivo, Zero Mission non dà mai al giocatore il tempo di soffermarsi sull’ambiente che lo circonda, slanciandolo incessantemente verso il prossimo obiettivo. Si tratta della stessa modalità vista in Fusion, con la sostanziale differenza che, nelle mani giuste, Zero Mission diventa tutt’altro che lineare, prestandosi perfettamente al sequence breaking. Ancora oggi, per questo motivo, è uno dei giochi più amati dalla comunità di speedrunners.

Il grande buio, fino a quando…

Dopo la chiusura della Prime Trilogy nel 2007 ed il malriuscito esperimento di Metroid: Other M nel 2010, un discreto tentativo di trasporre la dinamicità dei capitoli in 2D nelle tre dimensioni affossato però da un sistema di combattimento mal calibrato ed una componente narrativa a dir poco atroce, la serie entrò in uno iato lunghissimo. Questo fino a quando, nel 2017, Nintendo annunciò a sorpresa di aver affidato a MercurySteam lo sviluppo di Metroid: Samus Returns per Nintendo 3DS, remake del secondo capitolo della serie. Un ritorno decisamente inaspettato per tutti i fan, che ormai avevano abbandonato ogni speranza di poter giocare di nuovo nei panni di Samus.

Samus Returns è un capitolo spiccatamente diverso dai precedenti grazie all’introduzione di alcune nuove idee, come i poteri Aeion, la mira libera a 360°, e, per la prima volta in 2D, il contrattacco corpo a corpo. Si è trattato, però, di un ritorno non esente da difetti. Le capacità tecniche di Nintendo 3DS, analogamente a quanto visto con Return of Samus e Game Boy, non hanno potuto permettere contemporaneamente una grafica in 2,5D ed un ritmo di gioco frenetico (si tratta del primo gioco 2D della serie ad essere sprovvisto di Shinespark dopo la sua introduzione in Super Metroid); molti sono infatti i caricamenti presenti nel gioco, abilmente mascherati con una serie di blocchi da distruggere in fila.

Ioltre, risulta impossibile non sottolineare come MercurySteam, team decisamente improntato verso giochi d’azione, si sia ritrovato tra le mani il remake di uno dei capitoli della serie meno adatti alla loro cifra stilistica (non sorprende che la loro proposta iniziale riguardasse un remake di Fusion), ed il risultato che ne è conseguito è un titolo che dell’originale snatura ampiamente il senso. Le potenzialità, però, non mancavano, e forse il team di sviluppo avrebbe tratto enorme vantaggio da una maggiore libertà creativa, cosa di cui Metroid Dread è oggi la prova tangibile.

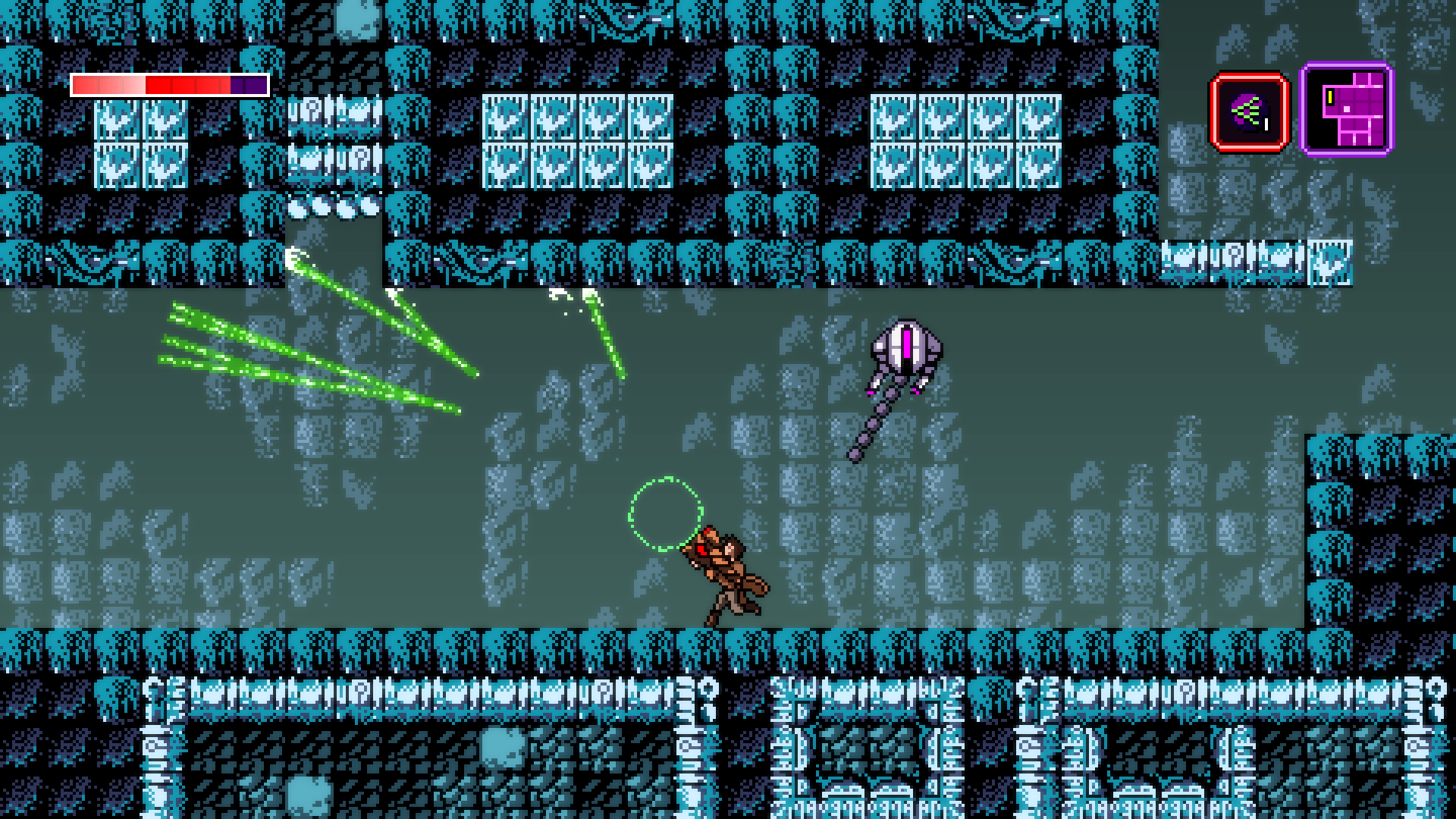

Finalmente, Metroid Dread

Metroid Dread rappresenta, per molti versi, l’evoluzione naturale di quanto visto in Fusion e Zero Mission: del primo, riprende l’atmosfera horror di certi segmenti, la narrativa maggiormente esplicitata (stavolta grazie alle cutscenes), ed un livello di difficoltà decisamente maggiore; del secondo, riprende e migliora la fluidità di controlli e movimenti, e ne eredita l’attenzione riposta verso la comunità di speedrunners. Metroid Dread infatti presenta una progressione che, se non guidata come in Fusion e Zero Mission, tende comunque a orientare chiaramente il giocatore verso la direzione giusta. Ciononostante fornisce, soprattutto nei playthrough successivi al primo, grandi possibilità di apertura, nonché di un tipo diverso di esplorazione, grazie al sequence breaking, che viene persino premiato dagli stessi sviluppatori.

È proprio in quest’ottica che Metroid Dread dà il meglio di sé, affidandosi cioè a quella seconda anima della serie che pure è nata nel capolavoro che ha dato i natali a tutto il sottogenere. Lo spirito più esplorativo, così com’è stato canonizzato da buona parte di Super Metroid e dalla Prime Trilogy, non è presente in Dread, ma poco importa. Tutti gli elementi del gioco, dagli scenari semplicistici alla durata moderata, sembrano voler spingere i giocatori ad abbracciare anche gli aspetti più hardcore della serie, cimentandosi, perché no, in un tentativo di speedrun, finendo così per scoprire che, quando uno stile di gioco viene pienamente sorretto da un design coerente, c’è tutto un mondo nuovo da scoprire.

https://youtu.be/zGMcgIUG4no

Che cos’è un metroidvania?

Abbiamo visto come, una volta trasformato in realtà il sogno di R&D1 con Super Metroid, la serie Nintendo abbia finito col non ripercorrere mai due volte la stessa strada. Analogamente, i tanti appartenenti al genere metroidvania presenti sul mercato oggi tendono a non limitarsi mai esclusivamente a muoversi nell’ombra dei più acclamati capitoli di Metroid e Castlevania, ma anzi spesso sperimentano, laddove possibile, nuove idee da applicare al genere, che si tratti di una direzione artistica particolarmente spiccata, un setting insolito, o un inedito mix con altri generi.

Il bisogno di rivisitare la storia di Metroid dal punto di vista identitario è stato scaturito principalmente per un motivo, forse a questo punto intuibile. Giocando Metroid Dread, atteso così tanto a lungo, ci si rende presto conto che non si tratta di un titolo incentrato sull’esplorazione (intesa nel senso più canonico del termine), e che lascia ai giocatori due possibilità: la prima, smettere di giocare o continuare forzatamente, delusi perché le aspettative sono state disattese; la seconda, mettere da parte qualsivoglia idea pregressa sul genere e provare davvero ad apprezzare Dread per ciò che è, piuttosto che per quello che non è.

La storia di Metroid è lunga 35 anni e fatta di pochi titoli, con tante idee nuove sperimentate ad ogni iterazione. È una saga la cui identità è venuta fuori lentamente, gioco per gioco, ma che, con ogni capitolo, ha ampliato sempre di più il panorama di avventure che, pad alla mano, aspetta chi decide di calarsi nei panni di Samus per una nuova spedizione, sia essa su un pianeta abbandonato con una storia da scoprire gradualmente o su una stazione spaziale da esplorare nel minor tempo possibile.

Il design tipico dei metroidvania non dovrebbe essere mai ridotto a mera imitazione di qualcosa che in passato ha funzionato, ma anzi dovrebbe fornire, come spesso è stato, carta bianca a tutti quegli sviluppatori volenterosi di sfruttare una struttura consolidata per creare qualcosa di nuovo e veramente originale. E se persino la saga capostipite di tutto il genere è stata in grado si innovarsi e sperimentare nel corso degli anni, senza mai fossilizzarsi, allora non vi è davvero alcun motivo valido per cui non se ne debba seguire l’esempio.

Quanto tempo passato su Metroid Fusion… ricordo perfettamente per filo e per segno dov’era nascosta ogni tanica energia. Avrò consumato il mio vecchio GBA a furia di giocarci

Sarebbe bello rivederlo su Switch prima o poi!