Nel lavoro di un redattore che ha il privilegio di poter esternare un’opinione – autorevole o meno – in merito ai videogiochi, non capita spesso di rigiocare ai titoli recensiti una volta messa nero su bianco l’ultima parola. D’altronde, quale professore si rilegge il tema di uno studente, visto che con l’arrivo dell’estate ogni trattato finisce al macero?

Eppure alcuni videogiochi “ne valgono la pena”, sebbene non sia per niente un obiettivo semplice a cui ambire. Non lo è per un titolo tripla A, figurarsi quante possibilità possa avere un indie che deve sgomitare per emergere da un mare di mediocri shovelware senza annegare. Eppure, uno su mille ce la fa; ma come recita un noto quesito partenopeo, “dotto’, a che numero stamm”? Ce lo dice Riverbond, con cui abbiamo raggiunto il proverbiale migliaio.

Non è un paese per vecchi

Il mondo di Riverbond è composto da nove mondi tematici, dove ogni diorama è fatto di voxel (pixel in 3D, per chi ignora il lessico videoludico). Per quanto tutto sia paradisiaco da vedere, vivere in questo mondo non è propriamente una passeggiata: gli antichi protettori delle varie razze, gli Eldra (gioco di parole su elders, anziani), hanno abbandonato i loro popoli facendo sprofondare l’intero regno nel caos. Sta a te, nei panni di un impavido eroe capace di distinguersi dagli altri solo in base a una delle tante skin disponibili nel gioco, impugnare spada e pistola e farti strada nei tanti mondi “blocchettosi” per sconfiggere le forze del male.

The Binding Of Zelda: Minecraft of the Lego

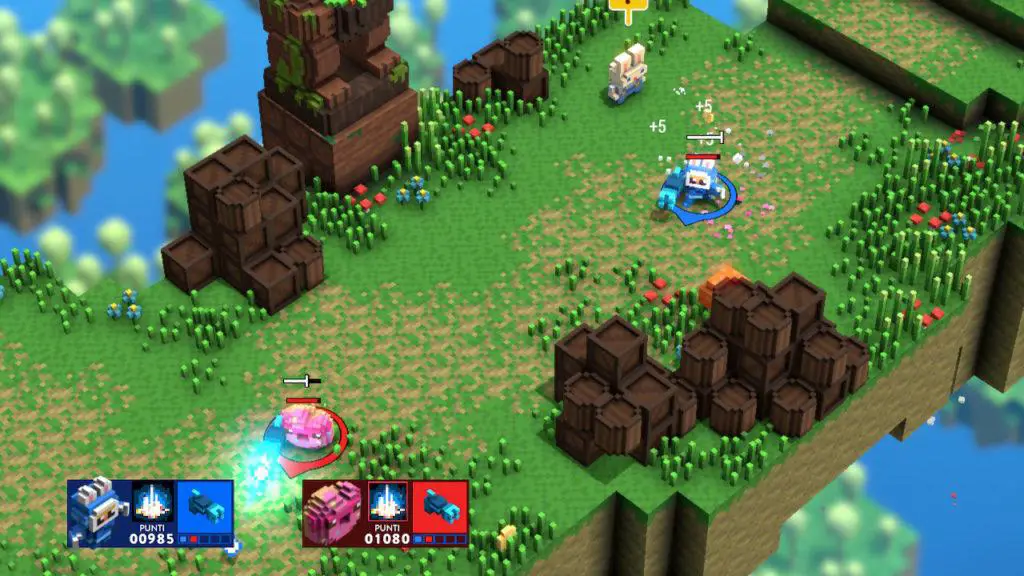

Come potresti intuire dalla lunghezza ridotta del paragrafo precedente, non abbiamo di fronte un titolo dalla trama particolarmente cerebrale, e va benissimo così: non si tratta di un gioco pretenzioso, bensì un titolo che non si prende mai troppo sul serio, a cui la possibilità di giocare in co-op calza a pennello. Cuore ed anima di questo titolo, che trasuda passione videoludica e stile da ogni poro, rispondono al nome di arcade, risultando in un titolo potenzialmente impegnativo se affrontato in solitaria ma pregno di soddisfazioni anche maggiori se goduto in compagnia. Lo stile che ne risulta, con o senza voxel, è ironicamente quello dei titoli su licenza Lego.

La narrazione funge il ruolo di mero pretesto, dunque, mettendo sotto i riflettori il fine ultimo di intrattenere il giocatore o, ancora meglio, i giocatori. Non per questo, però, questo titolo indie si nega un’eccellente traduzione in italiano, in cui l’irriverente ed autoreferenziale metaumorismo ripartito tra i dialoghi riesce a colpirci ancora di più. I rudimenti del titolo, però, sia a livello di trama che a livello di gameplay vengono impartiti al giocatore durante il tutorial; una tappa facoltativa, visto che il menù principale colloca quest’opzione al secondo posto, ma nondimeno un antipasto obbligatorio in vista della portata principale.

Nel tutorial veniamo a conoscenza sia del level design che delle armi con cui lo dovremo gestire. Le armi di default sono una spada e una pistola laser, che potremo scartare a piacimento (gli slot delle armi equipaggiabili sono limitati) nel corso del gioco. Il motivo è semplice: a testimonianza dell’anima arcade del gioco, ogni volta che scegliamo una delle nove ambientazioni disponibili le armi di partenza a nostra disposizione saranno solo spada e blaster. Ogni variazione sul tema, a livello estetico e offensivo, tornerà bellamente negli scrigni in cui l’abbiamo trovata.

Salvo una sola eccezione a fine gioco, ogni arma a lunga distanza – archi compresi – è bene o male una variante del blaster, che si basa su due elementi di gameplay: una gestione della mira con la leva analogica secondaria, implementando dunque meccaniche da twin-stick shooter, e una riserva infinita di proiettili intervallata da periodi (non troppo lunghi) di ricarica in stile The Legend Of Zelda: A Link Between Worlds. Discorso diverso per le armi da mischia, che possono essere spade, spadoni più lenti, lance con cui effettuare affondi, coltelli piccoli per colpire con entrambe le mani e occasionali palette giganti. Ogni arma da mischia presenta un’altrettanto zeldiano attacco caricato, mentre come terza opzione offensiva c’è una supermossa che si può usare solo tra un lungo tempo di ricarica e l’altro.

I confronti con The Legend Of Zelda non sono casuali: ogni livello si presenta come un dungeon, i cui strati sono separati da corridoi a senso unico che, una volta attraversati, invitano gli alleati a fare lo stesso. La suddivisione dei livelli è tematica, disposta in una griglia a nove in stile Mega Man nell’apposita schermata di selezione. Ogni livello, nonostante la struttura a dungeon, è in realtà un diorama a cielo aperto, gestito da una visuale isometrica invariabile.

Il giocatore può anche compiere dei piccoli salti per scalare i gradini che concedono di farlo, nonché effettuare innocui scatti con cui schivare gli attacchi. Saper gestire con maestria l’alternanza tra armi a corto e a lungo raggio, specie se si vuole affrontare in solitaria il gioco, diventa essenziale per sopravvivere negli ultimi livelli o contro i boss in generale.

Non che morire sia un problema, tutt’altro; semmai, perire sotto i colpi dei nemici o in seguito a una caduta nel vuoto (che consiste in una zeldiana perdita di salute solo nei primi livelli, per poi causare danni sempre più ingenti fino alla morte istantanea da metà gioco in poi) è solo un’inconvenienza, una seccatura minore. Morendo ci ritroveremo all’inizio della mappa da noi raggiunta, ma è possibile attivare dei “punti di raccolta” (checkpoint) nei cui paraggi potremo tranquillamente effettuare il respawn. Si può inoltre raccogliere una grande quantità di gioielli, ma non esiste un luogo in cui spenderli: si tratta solo di punti che vanno ad aggiungersi al contatore che chiude il livello. Aggiungiamo inoltre che, giocando in compagnia, ci si può rianimare gli uni con gli altri entro un tempo limite prestabilito: fallire nel tentativo porta il giocatore a terra… a rinascere ugualmente come se niente fosse.

Alla fine di ogni mondo, prima del già citato conteggio, ci aspetta un coriaceo boss, in tema con l’ambientazione del livello fino a quel punto. Abbattendolo, verremo riportati alla schermata di selezione livello come se niente fosse, portando con noi solamente le skin sbloccate. Ognuna di esse, che cambia solo il nostro aspetto estetico lasciando inalterato il gameplay, si può selezionare liberamente all’avvio del livello, senza obbligo di diversità tra i giocatori. Ognuno dei nove mondi contiene tra i propri tesori anche una skin presa di peso da un altro gioco indie; prima che tu te lo chieda, sì, anche il prezzemolino azzurro degli indie è presente all’appello, ma non diciamo altro.

Delle tre modalità di gioco nel menù principale, c’è anche il Giardino del Re, ma non c’è molto da dire in merito; è solo un giardino che contiene un paio di skin sbloccabili e in cui si può sperimentare liberamente con le mosse, senza punti vita o altre preoccupazioni di sorta. La leggerezza del gioco, tangibile anche in questo “parco giochi”, si riflette nella trama.

Ogni schermata dei vari livelli presenta un differente obiettivo, che varia dal semplice “sconfiggi tutti i nemici” alle più originali letture di tomi, distruzioni di fortezze e riparazioni di fontane. Una volta soddisfatta la condizione in questione, il portale a senso unico verso la parte di livello successiva viene immediatamente aperto a tutti i giocatori.

Il gioco, seppur andando così a perdere la sua componente twin-stick shooter, è giocabile con i Joy-con singoli tenendoli in orizzontale; in difesa del titolo, però, va anche detto che la compatibilità dei controller GameCube (mediante l’adattatore incluso nel bundle di Super Smash Bros. Ultimate) giova molto all’aspetto multiplayer del titolo.

Voxel populi

Del gameplay abbiamo detto tutto; rimane solo da descrivere il comparto tecnico. Sulle lodi che abbiamo da sperticare in merito allo stile grafico/artistico ci siamo soffermati per molto meno tempo rispetto a quello che il gioco merita. Quella dei voxel non è una “trovata” che si è inventato Riverbond per ergersi sopra la concorrenza, ma di sicuro il titolo è uno dei giochi che ne fa l’uso più intelligente. I livelli non mancano mai di una loro identità ben precisa, mostrando di frequente un uso dei voxel tanto dettagliato da rasentare la raffinatezza della pixel art.

L’effetto sortito è paragonabile a Fez, un indie oggi meglio noto per la crisi di nervi dell’autore Phil Fish, ma rispetto a quel titolo Riverbond ha un primo impatto sul giocatore molto più marcato (nel senso buono, ovviamente). Una nota la meritano anche gli sfondi che si stagliano dietro i diorami sospesi a mezz’aria, sfocati quanto basta da dare un eccellente senso di messa a fuoco; nonché la fluidità del framerate, del tutto privo di cali. Un ultimo plauso lo merita la caratterizzazione dei personaggi: l’uso dei voxel non permetterà di raggiungere le vette della serie Metal Slug di SNK, ma ciononostante i nemici riescono a vantare un’espressività insospettabile e quanto mai gradita.

La musica, forse, è l’unico aspetto del gioco un pizzico più carente rispetto agli altri. Non parliamo della qualità della musica, sempre a livelli molto alti, bensì della sua varietà: ogni brano riesce sempre a creare un’atmosfera pacifica, rilassata, a tratti quasi solenne, per passare a melodie più ritmate quando l’azione lo richiede (leggasi: negli scontri con i boss), ma la colonna sonora mostra ben presto la sua tendenza al riciclo.

Non parliamo propriamente di una tendenza fastidiosa, ma di un lieve difetto che a volte si dimostra sufficiente a rovinare un po’ l’immersione. Una scelta forse in linea con l’autoreferenzialità dell’umorismo di cui sono infarciti i dialoghi del gioco, ma non per forza una delle più felici.

Un altro discorso va fatto per la longevità. Per quanto riguarda il single player, una volta completati tutti e nove i dungeon disponibili la scelta di rigiocarli – al di fuori del piacere di giocare fine a sé stesso – si traduce in una corsa ai punti. La musica invece cambia, e parecchio, con il co-op: che si giochi in due, in tre o in quattro, Riverbond inizia quasi ad avvicinarsi ai fasti di un party game. La schizofrenia della telecamera, che non sa a quale dei giocatori che si allontanano dare la priorità (teletrasportando gli altri senza troppe cerimonie), sarebbe un difetto in qualsiasi altro titolo, ma qui riesce invece a contribuire a un’atmosfera delirante capace di generare tante risate per ognuno degli avventurieri.

Forse questo gioco sarà meno imprescindibile per chi già vanta un backlog considerevole sulla propria console, ma per chi ha appena acquistato Nintendo Switch quella di Riverbond – per i ventidue euro che chiede – è un’aggiunta irrinunciabile; per quanto l’avventura si possa portare a termine in un pomeriggio giocando insieme, si tratta comunque di un gioco estremamente godibile anche per chi lo vuole vivere o rivivere tutto d’un fiato.

Il gameplay non presenta troppe meccaniche eccessivamente difficili da apprendere per i giocatori coinvolti, risultando immediato ma anche coinvolgente fin da subito. Che poi ci si ritrovi a rappresentare un intero esercito agli occhi dei nemici o ci si dimostri delle schiappe epocali, le scampagnate “cubiche” di Riverbond lasceranno un ricordo indelebile a chiunque le vorrà vivere.