Quando, tra il 2012 ed il 2013, uscirono Dear Esther prima e Gone Home poi, nel mondo dei videogiochi avvenne una piccola rivoluzione. Entrambi i giochi prendono in prestito l’inquadratura in soggettiva, ma sfruttano questo punto di vista in prima persona per esplorare modi di narrare completamente nuovi. L’enfasi di queste “esperienze” non verte su nemici da affrontare, puzzle da risolvere o ostacoli di sorta, ma si focalizza sull’esplorazione di spazi circoscritti e la lettura di note e appunti.

Si trattava insomma di giochi dove “si cammina e basta“, da qui il nome Walking Simulator, espressione nata con accezione denigratoria ma che col tempo ha finito per essere utilizzata con toni più neutri per riferirsi a un vasto numero di titoli, magari distanti dal modello fissato da Dear Esther e Gone Home, ma che in modo analogo riducono l’esperienza di gioco ad azioni semplici ed essenziali, due le più comuni: leggere e, ovviamente, camminare.

Sono tanti i giochi che oggi vengono riconosciuti come Walking Simulator. Ad esempio To the Moon, titolo realizzato con RPG Maker ma che degli RPG prende in prestito solo la visuale dall’alto e l’estetica, trattandosi invece di un gioco narrativo, basato interamente su dialoghi ed esplorazione guidata, sebbene in questo caso in un ambiente 2D.

The Stanley Parable, vero e proprio esperimento “meta” che, sfruttando l’immersività della prima persona, mette in scena una folle storia che rompe più volte la quarta parete, finendo col portare la maggior parte dei giocatori a mettere in discussione i limiti della propria esistenza.

Non si possono poi non citare i giochi realizzati da Telltale, Dontnod e Quantic Dream, tutti accomunati dalla forte ispirazione cinematografica e dalla possibilità da parte del giocatore di compiere scelte che influenzano l’andamento della trama.

Col tempo, da novità felicemente accolta dai più, i Walking Simulator hanno cominciato ad essere recepiti come ridondanti, che si basano esclusivamente sulla narrativa, sfruttando solo superficialmente l’elemento interattivo. Ma è davvero così?

Più sono, meglio è. O no?

Quanti titoli tripla A presenti oggi sul mercato sembrano avere una crisi d’identità? Magari il loro obiettivo dichiarato è quello di voler raccontare una storia, ma non non disdegnano l’inclusione di un crafting system, o di un vasto mondo esplorabile ricco di collezionabili, o della possibilità di sbloccare nuove abilità tramite uno skill tree, e così via. Dietro i giochi tripla A, per definizione, si cela sempre un grosso investimento da parte dei publisher, che premono affinché i loro prodotti piacciano a una fetta di pubblico quanto più grande possibile

Inserire tante meccaniche diverse diventa così il modo più semplice per venire incontro ai gusti di tutti, ma questa scelta ha un costo da non sottovalutare sull’intera esperienza di gioco. Molto spesso infatti ci si ritrova ad avere tra le mani giochi “annacquati“, che pur di provare tante strade diverse finiscono per perdere d’incisività e originalità. Il risultato a quel punto è un’esperienza “fuori fuoco“, senza un’idea precisa di cosa voler offrire ai giocatori.

“Less is More” è una filosofia di design tanto essenziale quanto efficace. Concepita originariamente in architettura per mano di Ludwig Mies van der Rohe, applicare questa filosofia al game design comporta l’eliminazione dal proprio gioco di tutti quegli elementi che non contribuiscono pienamente al tipo di esperienza che si vuole ottenere.

Un ottimo esempio di esecuzione di questo concetto è ICO, gioco sperimentale e rivoluzionario del 2002 partorito dalla mente geniale di Fumito Ueda. Nelle prime fasi di sviluppo ICO prevedeva un sistema di combattimento articolato, con tanto di combo e moltiplicatori di punteggio. L’inclusione di queste meccaniche avrebbe però comportato una grossa fonte di distrazione, un elemento di disturbo che avrebbe distolto l’attenzione dal “senso” delle azioni compiute nel gioco. Limitando il combattimento all’input di un unico tasto e rendendolo quanto più essenziale possibile, Ueda ha stravolto il significato delle numerose sequenze di lotta presenti nel gioco.

Quello che altrimenti avrebbe rappresentato per il giocatore un momento di empowerement diventa invece una dura presa di coscienza delle sue debolezze, resa in maniera efficace dallo slancio disperato di un ragazzino inerme contro le creature intenzionate a rapire Yorda, una ragazza che è suo (e nostro) obiettivo proteggere ad ogni costo. Quello che apparentemente sembra impoverire un gioco finisce invece per rafforzarne l’identità, ed è questa la lezione che i Walking Simulator hanno fatto propria.

Nelle prossime righe seguiranno spoiler su Firewatch, Night in the Woods e What Remains of Edith Finch.

Firewatch, o il disperato bisogno di fuga

In Firewatch, sviluppato da Campo Santo nel 2016, indossiamo i panni di Henry, un uomo la cui vita viene stravolta quando, del tutto inaspettatamente, sua moglie Julia comincia a mostrare i primi sintomi di demenza. Henry non sa come reagire, inizia a bere più del dovuto, rendendosi incapace di prendersi cura di sua moglie. La famiglia di Julia è preoccupata per lo stato mentale di Henry, e così decidono di riportare Julia nella casa di famiglia, senza che Henry, sentendosi colpevole per le sue stesse mancanze, abbia nulla da ridire in merito.

È a quel punto che nota un’inserzione nel giornale per un posto di lavoro come vedetta antincendio. Arrivato in quella che sarà la sua dimora per il resto dell’estate, una torretta d’osservazione nel bel mezzo della foresta nazionale di Shoshone, Henry fa conoscenza tramite walkie talkie di Delilah, la sua supervisore, che gli spiegherà le sue diverse mansioni e lo accompagnerà nel corso delle sue giornate.

Il tema centrale di Firewatch è l’evasione. Henry si ritrova a dover fare i conti con cambiamenti semplicemente troppo grandi per lui, e l’offerta di lavoro come vedetta antincendio diventa un appiglio per non perdere completamente la ragione. Ogni giorno Henry deve svolgere mansioni semplici, anche piuttosto noiose, come controllare periodicamente alcune zone della foresta, o segnalare il passaggio di escursionisti e campeggiatori. Si tratta di compiti tutto sommato di piccola entità, che rientrano ben presto in uno schema di routine, ma che costituiscono esattamente ciò di cui Henry ha più bisogno in questo momento.

Trovatosi ad esercitare un ruolo di responsabilità in quella che temporaneamente sarà la sua casa, Henry lentamente comincia a ristabilirsi, a ritrovare un modo per organizzare le attività quotidiane ed il proprio tempo senza esserne dominato, dà un senso alle proprie azioni ed acquisisce una direzione verso cui muoversi, giorno per giorno. Una delle particolarità di Firewatch, non a caso, è la completa assenza di HUD.

Per orientarsi, Henry dovrà cavarsela da solo, facendo affidamento ad una cartina geografica in-game e ad una bussola. Inizialmente si tratta di un’operazione complicata, che lascia spaesati, ma dopo un po’ di tempo verrà naturale capire al volo dove ci si trova. A quel punto, avremo acquisito padronanza e controllo, e camminare per i boschi dello Shoshone sarà un atto di conquista.

Tutte le evasioni nascondono insidie. Nel corso del gioco la costante compagnia di Delilah tramite contatto radio porta Henry ad aprirsi gradualmente verso di lei. Delilah, del resto, è l’unica persona con cui Henry si trova a condividere le sue giornate, l’unica ad avere piena comprensione di quella che, per ora, è la sua nuova vita. Il rapporto tra i due è intimo e dai confini tutt’altro che ben definiti, cosa resa particolarmente evidente quando, dopo aver alzato un po’ troppo il gomito, entrambi cedono gradualmente alla tentazione di un “innocente” flirt, spingendosi troppo oltre, dimenticandosi delle loro responsabilità.

In Firewatch è presente anche una sottotrama di mistero che si svela pian piano, ma quando verso la fine dell’estate un grosso incendio costringe Henry a lasciare la vedetta, la sua attenzione non ricade sull’enigma appena svelato. Questa fase della vita di Henry è finita. Non è riuscito a incontrare di persona Delilah, che nel frattempo sembra essersi distaccata da lui, ed il ritorno alla realtà è ormai imminente. Firewatch ci lascia con un quesito volutamente aperto: quando Henry tornerà a casa, porterà l’esperienza del Wyoming con sé, o invece riprenderà le abitudini che aveva prima di partire? Non ci è dato saperlo.

Night in the Woods e l’autunno della giovinezza

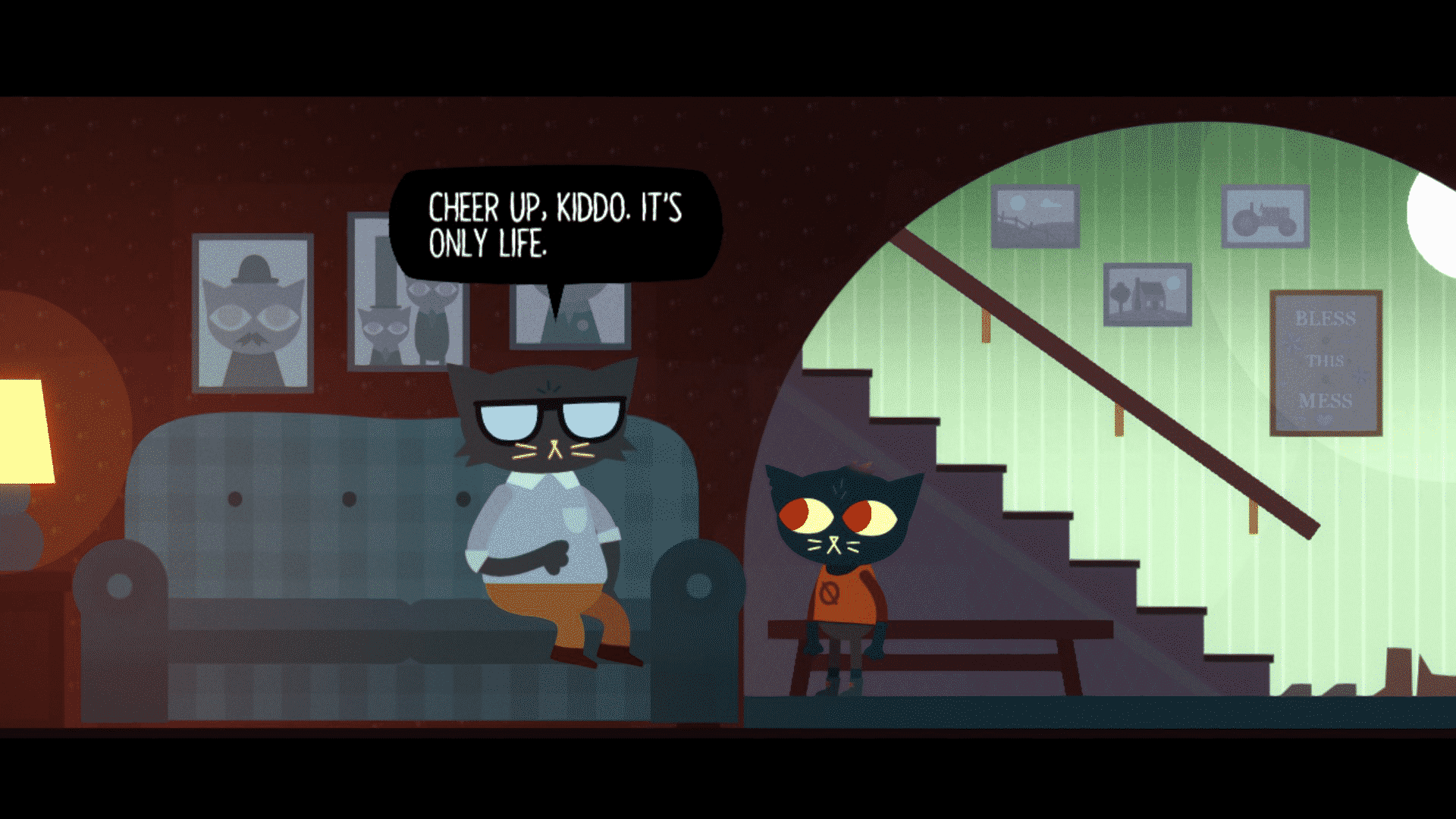

Night in the Woods, sviluppato da Infinite Fall nel 2017, si discosta leggermente dal modello “classico” di Walking Simulator. Messa da parte la telecamera in prima persona (ma non i dialoghi), ci ritroviamo tra le mani un gioco in 2D che, nonostante presenti la meccanica del triplo salto, non potrebbe essere più lontano dal tipico platform.

Mae Borowski è una gatta antropomorfa ventenne. Iscritta al college, tutto sembra fermarsi di botto quando, in seguito a motivazioni non meglio specificate, decide di tornare a casa dai suoi genitori nella cittadina di Possum Springs, caratteristico piccolo centro urbano dell’entroterra statunitense. Una volta tornata a casa, Mae riprenderà i rapporti con gli amici di sempre, con i quali si era salutata l’ultima volta solo un anno prima, cercando di ricreare situazioni e dinamiche esistenti prima che partisse, rendendosi però presto conto che ormai qualcosa è cambiato. È arrivato per tutti il momento di crescere ed andare avanti, e non si può tornare indietro.

Night in the Woods racconta dell’autunno della giovinezza. Tutti gli elementi all’interno del gioco contribuiscono a (ri)evocare quelle sensazioni di nostalgia per il passato ed incertezza per il futuro che inevitabilmente si manifestano quando ci si avvicina all’età adulta.

Come accennato in precedenza, Night in the Woods ricade sotto l’etichetta di Walking Simulator poiché le azioni principali che può compiere Mae (se non si contano occasionali minigiochi) sono quelle tipiche del genere: esplorare la cittadina, stavolta saltellando qua e là, e conversare con i suoi abitanti. Dopo una breve sequenza introduttiva, iniziamo a familiarizzare con il ritmo di gioco.

Ogni giorno Mae si sveglia, scambia quattro chiacchiere con sua madre e va in giro per la città parlando con amici, conoscenti, sconosciuti. Suona il basso nella sua band, dedica la serata a Gregg o a Bea (scelta questa mutualmente esclusiva), e infine torna a casa a dormire. Si tratta di giornate estremamente ordinarie, non guidate da uno scopo ben preciso ma che anzi tendono a trascinarsi un po’, passando senza che ci sia sempre piena consapevolezza di quello che si sta facendo, prive di un significato chiaro. Quando Mae si corica ogni sera non c’è mai una morale, un insegnamento che sancisca la fine della giornata. Un’altra giornata è passata. Magari domani andrà diversamente. Molto probabilmente no.

Camminare e parlare in Night in the Woods sono le uniche armi su cui fare affidamento per contrastare la monotonia di Possum Springs. Un tentativo disperato di trovare una regola generale, magari nascosta da qualche parte, grazie alla quale fare ordine nella propria vita, ma che semplicemente non esiste.

A costituire la vera anima di Night in the Woods sono proprio i suoi personaggi, sui quali è stato svolto un impeccabile lavoro di scrittura e caratterizzazione. Nessuno dei personaggi del gioco, nemmeno tra le comparse, può definirsi piatto. Tutti presentano una certa complessità, fatta di difetti, incoerenze, inconcludenze, crisi personali, incertezze.

Proprio per questo motivo ci appaiono come verosimili e “troppo umani“, estremo reso ancor più evidente dal contrasto tra la loro psiche e le loro sembianze di animali antropomorfi. Anche in Night in the Woods, come in Firewatch, è presente un mistero (in questo caso legato al soprannaturale) che andrà svelandosi pian piano, ed anche qui la sua risoluzione non conta poi tanto ai fini di ciò che il gioco cerca di comunicare.

Una volta venuti a capo del mistero, Night in the Woods finisce. Sarebbero potute seguire tante altre giornate, e invece il gioco termina senza regalare il tipico senso di chiusura di quando si porta a compimento qualcosa. Tutti i suoi personaggi con cui abbiamo avuto a che fare restano irrisolti, e anche questo è un aspetto terribilmente vicino alla realtà. Non a tutti i problemi è possibile trovare una soluzione definitiva, le situazioni difficili continueranno ad esserci e ripresentarsi e, anche se una soluzione universale non esiste, ci resta la possibilità di appigliarci a qualunque cosa riteniamo opportuna pur di trovare un senso alle nostre giornate.

What Remains of Edith Finch e il peso delle fatalità

What Remains of Edith Finch, sviluppato da Giant Sparrow nel 2017, è forse il Walking Simulator che più di tutti riprende quanto visto in Gone Home. In entrambi si impersona una ragazza che, per motivi diversi, decide di tornare nella casa di famiglia e, esplorando l’ambiente circostante, prova a ricostruire una serie di avvenimenti che hanno avuto luogo lì. Nonostante le notevoli somiglianze, What Remains of Edith Finch si discosta da Gone Home negli intenti narrativi e nelle modalità con cui questi vengono espressi, portando i Walking Simulator verso in una nuova direzione.

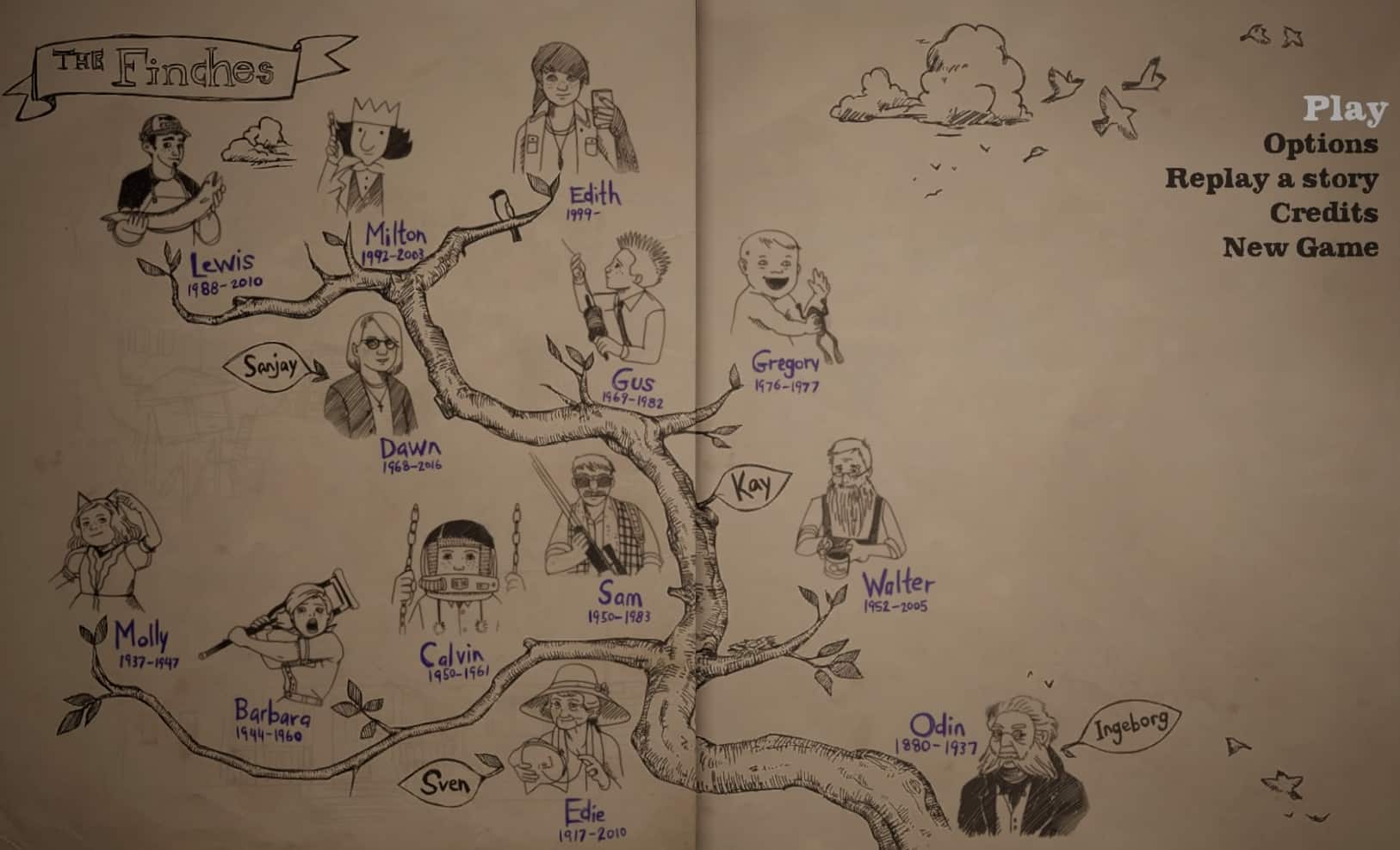

Edith Finch è una ragazza diciottenne che decide di tornare a distanza di anni nella storica casa di famiglia dove è cresciuta da bambina. L’architettura della casa dei Finch attira immediatamente la nostra attenzione, fin da quando la vediamo sbucare tra le cime degli alberi durante la prima sequenza di gioco, ma è dentro di essa che si celano le sorprese più grandi. Nella casa hanno vissuto per oltre un secolo i membri della famiglia Finch, ormai tutti deceduti (o scomparsi) da tempo.

Le loro vecchie stanze sono state sigillate per volere della madre di Edith, Dawn, nel tentativo di tenere al sicuro la figlia dal loro contenuto, ma, per volere di sua nonna Edie, a tutte le porte delle stanze è stato applicato uno spioncino che permette di vederne l’interno. Si tratta di stanze che dicono moltissimo su chi in passato le ha abitate, ricche come sono di effetti personali che lasciano intuire aspetti delle loro personalità, delle loro aspirazioni e dei loro successi. Entrare in una di queste camere per Edith (e per noi) significa immergersi momentaneamente nella vita di qualcun altro.

In ognuna delle stanze è possibile accedere ad una memoria specifica, che ci farà vivere in prima persona un evento vissuto dal corrispettivo membro della famiglia. È a questo punto che entrano in scena le parti “giocabili” di What Remains of Edith Finch. Si tratta di scene generalmente molto brevi, dalle interazioni limitatissime, ma intelligentemente congeniate per farci calare nei panni dei rispettivi membri della famiglia.

Esempi notevoli sono la sequenza con protagonista Gregory Finch, che quando aveva solo un anno giocava (e noi con lui) con i suoi giocattoli nella vasca da bagno, lavorando di fantasia; o quella in cui Lewis Finch, annoiato da un monotono lavoro in fabbrica, comincia a sognare ad occhi aperti, immaginandosi una vita più avventurosa, molto diversa da quella che conduceva. Ben presto, diventa impossibile ignorare il filo rosso che unisce le storie di ognuno di loro.

What Remains of Edith Finch ci mette davanti a temi di portata universale, come la morte e la sua inevitabilità, ed è al contempo una celebrazione della vita, della sua ricchezza, e del senso che ognuno di noi è in grado di darle. Tutte le sequenze giocabili di What Remains of Edith Finch finiscono in tragedia, troncando improvvisamente la vita del personaggio che abbiamo brevemente impersonato. Ciò che più colpisce di What Remains of Edith Finch è proprio l’audacia con cui, dopo averci fatto così efficacemente immedesimare con un personaggio, assistiamo bruscamente alla sua fine. La sua storia è conclusa e non lo incontreremo più per il resto del gioco.

Gran parte della storia di What Remains of Edith Finch è resa memorabile dalle sequenze giocabili, che intelligentemente uniscono narrativa ed interazione, rendendo possibile vivere in prima persona quanto provato dai personaggi. Non per questo però va sottovalutato l’atto del camminare, che svolge un ruolo altrettanto essenziale: definire il ritmo di tutta l’esperienza.

I frangenti di vita dei membri della famiglia Finch, seppur brevi, portano con sé un carico emotivo il cui peso si fa sentire. Ogni volta che ritorniamo nei panni di Edith e ci apprestiamo a lasciare una stanza, camminare diventa un modo per metabolizzare quanto appena visto (e vissuto), dandoci il tempo di congedarci dal membro della famiglia appena conosciuto. Si insinua poi la curiosità per la prossima stanza, la prossima vita, ricominciando tutto da capo.

Una bella passeggiata

Alla domanda: dovrebbero piacerti i Walking Simulator? La risposta è no, o almeno non per forza. In quanto esperienze prevalentemente narrative, l’apprezzamento di questi titoli è strettamente legato alla soggettività di chi li gioca e, se dopo un po’ non scocca la scintilla, meglio non insistere e passare ad altro.

Sarebbe però sbagliato considerare i Walking Simulator “non giochi“, e arrivati a questo punto il motivo dovrebbe essere evidente. I videogiochi, come medium, non smettono di offrire e sperimentare modi nuovi per raccontare, e i Walking Simulator, pur limitando al minimo la componente interattiva, riescono a trarre il massimo da questo deficit, tessendo storie che non sarebbe possibile rendere con altrettanta efficacia altrove.

Tendiamo a dimenticarlo, ma camminare, in quanto meccanica di movimento, è anche meccanica di gameplay. Solo quando camminare è l’unica azione che è possibile compiere in un gioco ci rendiamo conto delle potenzialità che questo atto riserva. Passeggiare, tanto nei videogiochi che nella vita reale, è un atto che ci predispone a farci sorprendere.

Non sappiamo cosa troveremo sul nostro cammino, ma accettiamo di farci cogliere alla sprovvista da qualunque cosa incontreremo sulla nostra strada. Giocare un Walking Simulator significa proprio questo: calarsi nei panni di qualcun altro, vedere il mondo con i suoi occhi, contemplare l’ambiente che ci circonda ed accettare di andare incontro all’ignoto. E non è forse bellissimo farsi sorprendere, una volta tanto?